-

人民號

人民號 -

科普號

科普號 -

北京號

北京號 -

微博號

微博號 -

頭條號

頭條號 -

騰訊號

騰訊號 -

百度號

百度號 -

央視頻號

央視頻號 -

抖音號

抖音號 -

微信號

微信號

你知道嗎?我們課本里那些關(guān)于恐龍的知識,很多都來自一位"恐龍獵人"的發(fā)現(xiàn)!這位整天和億萬年前化石打交道的學(xué)者,不僅用錘子敲開了遠(yuǎn)古世界的奧秘,還用生動的科普讓四年級語文課本里的恐龍"活"了過來。今天,就讓我們跟著這位接地氣的科學(xué)家,一起探尋他如何從小城的“書蟲”,變成古生物研究方面"頂流"的故事。

他是目前世界上發(fā)現(xiàn)并命名恐龍最多的科學(xué)家,他就是中國科學(xué)院院士、中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所所長徐星。

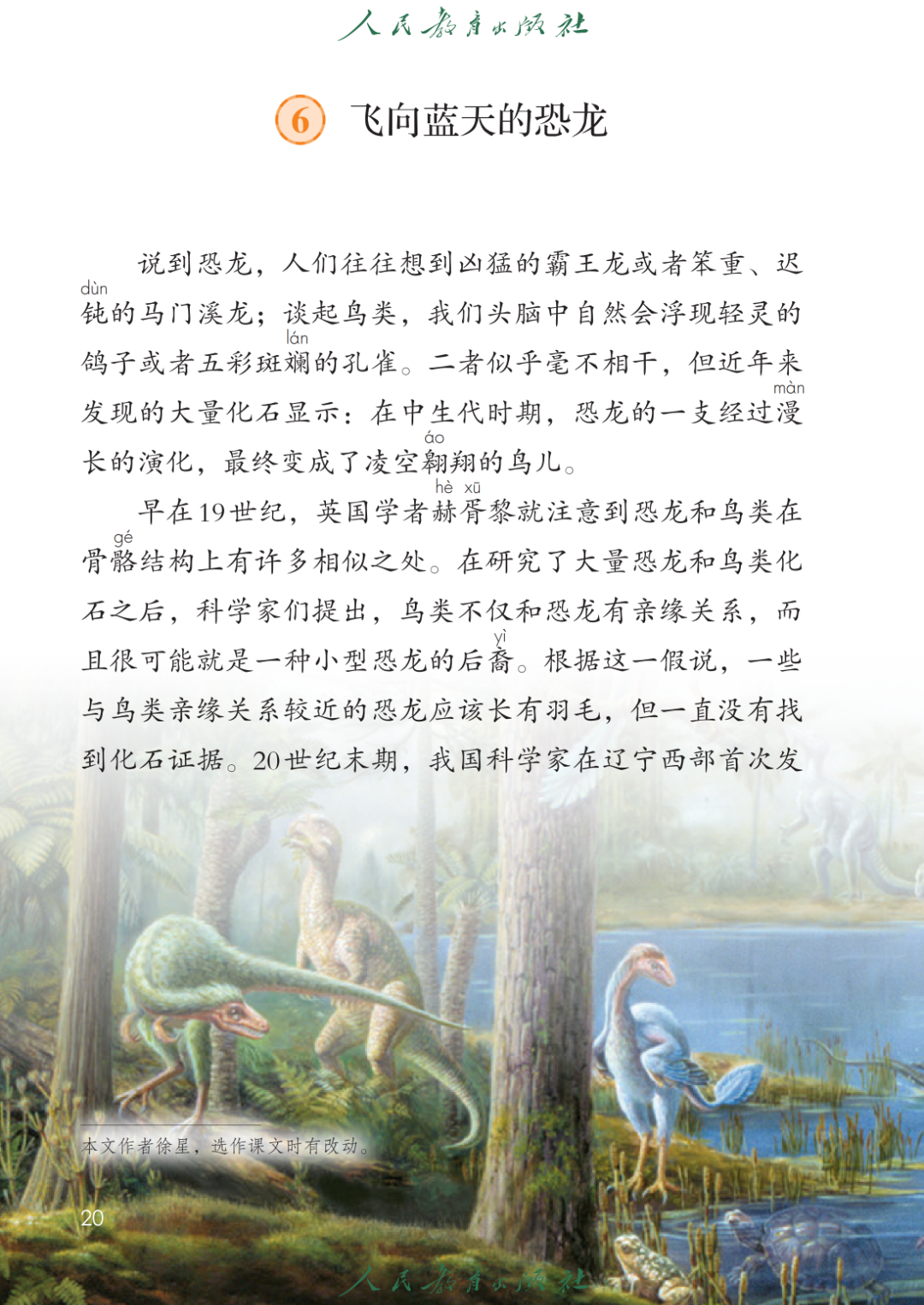

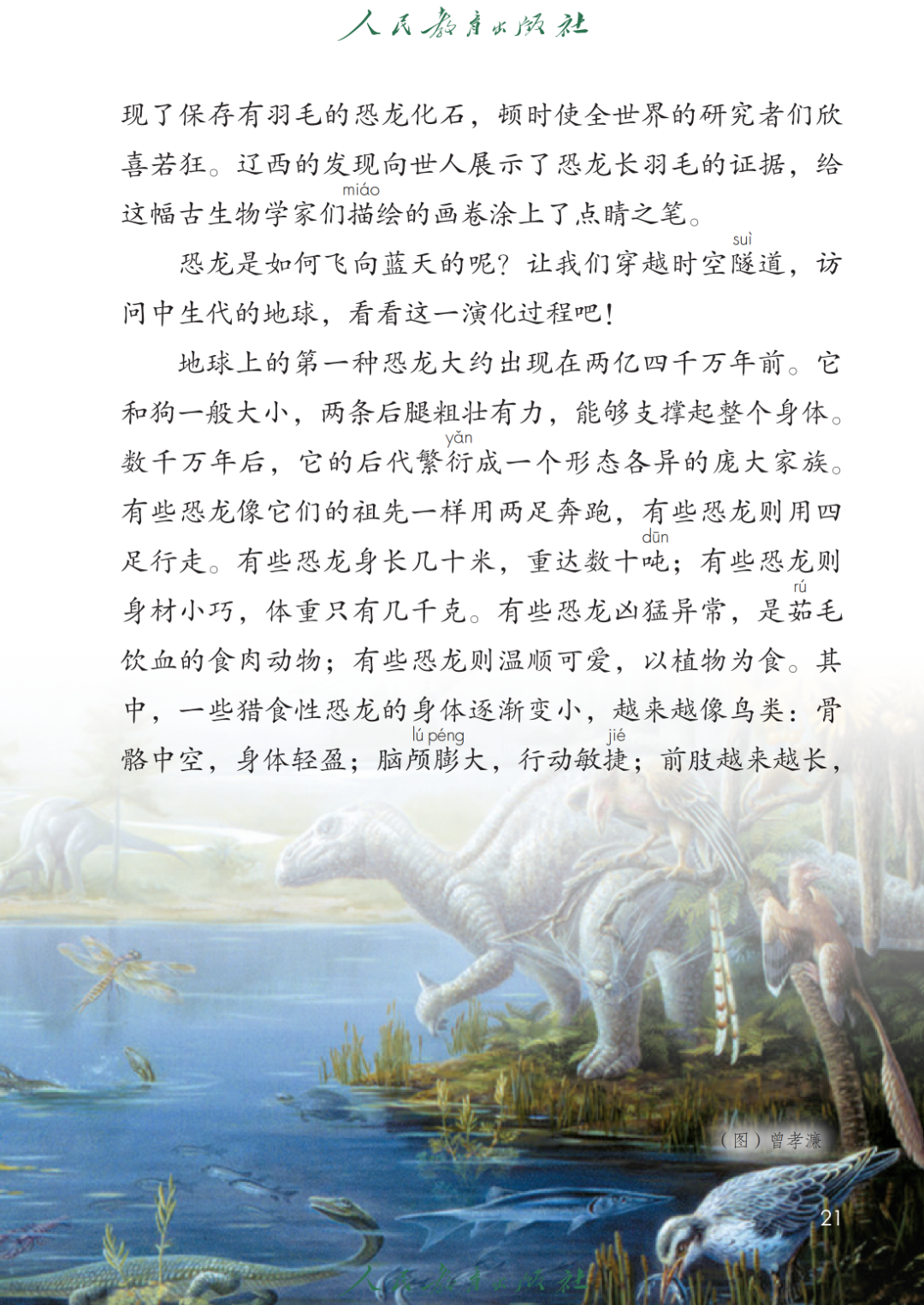

在人教版語文四年級下冊教材中《飛向藍(lán)天的恐龍》這篇文章,揭示了科學(xué)家們在古生物研究方面的重大發(fā)現(xiàn),也向同學(xué)們開啟了一扇探索古生物的科學(xué)之門,喚起大家對科學(xué)的濃厚興趣。

他熱愛并堅持著中生代爬行動物化石及地層學(xué)研究。下面讓我們一起了解徐星的故事。

書海童年:閱讀塑造的科學(xué)人生

“閱讀是我生命的一個重要組成部分。”對徐星而言,閱讀為他創(chuàng)造了一個獨立的精神世界,深刻影響了他的思維方式,甚至塑造了他的科學(xué)人生。

▲2019年,徐星在電視臺錄制科普節(jié)目

徐星在新疆天山腳下的一個小縣城度過了他的童年。那是一個物質(zhì)生活匱乏的年代,然而,他卻擁有著相對富足的精神世界。

圖書館是他早期閱讀的重要場所,無論是縣圖書館還是中學(xué)圖書館,都為他提供了便利的借閱條件。更重要的是,他的父親作為一名知識分子,酷愛購買書籍和訂閱雜志,使得家中藏書頗豐。正是這種獨特的成長環(huán)境,塑造了徐星的精神底色。

科普力量:徐星與恐龍的不解之緣

徐星在年少時曾有過諸多夢想,例如成為像陳景潤那樣的數(shù)學(xué)家,但他從未設(shè)想過自己會與億萬年前的生物結(jié)緣。初中時期,他對物理產(chǎn)生了濃厚的興趣,并立志考入北京大學(xué)物理系。

他命運的第一次轉(zhuǎn)折點發(fā)生在1988年夏天。那一年,北京大學(xué)物理系并未在新疆招收本科生。當(dāng)徐星看到錄取通知書上寫著“古生物與地層學(xué)專業(yè)”時,他感到十分困惑,不明白這個專業(yè)具體是做什么的。甚至連老師們也是一頭霧水,猜測這可能是一個新設(shè)立的專業(yè)。直到開學(xué)后,徐星才了解到,這個學(xué)科方向?qū)嶋H上是地球科學(xué)的一個分支。

第二次轉(zhuǎn)折更具戲劇性。1992年,徐星所在班級排名前幾位的同學(xué)都放棄了保送研究生的資格,這使得他意外獲得了推薦,成為中國科學(xué)院古脊椎動物與古人類研究所當(dāng)年唯一招收的應(yīng)屆碩士研究生。

徐星最終接受了“命運的選擇”。直到碩士研究生的最后一年,為了完成畢業(yè)論文,他才開始系統(tǒng)地研究恐龍化石并進(jìn)行野外挖掘。他回憶道:“那時我才發(fā)現(xiàn),原來恐龍化石研究是件非常有意思的事情,所需的技術(shù)和方法也與我的能力非常契合。我非常喜歡野外科考,喜歡趴在地上尋找化石。第一次親手觸摸恐龍化石時,我仿佛感受到了億萬年前的生命。”

為了讓更多人領(lǐng)略古生物學(xué)的樂趣,幾年后,徐星開始投身科普工作。起初,他撰寫了大量科普文章并舉辦科普講座。第一次在北京西單圖書大廈舉辦講座時,現(xiàn)場的工作人員、家長、孩子,加上徐星本人,總共只有七個人。在堅守科普事業(yè)的這些年里,他也曾面臨質(zhì)疑。“我覺得,科普和科研是同等重要的。”徐星說道。

▲2024年3月,徐星在浙江省新昌縣開展科普活動

二十多年前,徐星得知自己需要撰寫一篇約1000字的恐龍科普文章,并且有可能被選入小學(xué)語文課本,這讓他既興奮又感到苦惱。“科學(xué)語言和科普語言實際上是兩種不同的風(fēng)格體系。那是一篇小學(xué)四年級的課文,既要讓孩子們看得懂,又要具備文學(xué)性,這對我來說是一項極具挑戰(zhàn)性的工作。”短短的1000字,徐星反復(fù)推敲,多次修改。

“說到恐龍,人們往往會想到兇猛的霸王龍或者笨重、遲鈍的馬門溪龍;談起鳥類,我們頭腦中自然會浮現(xiàn)輕靈的鴿子或者五彩斑斕的孔雀。二者似乎毫不相干,但近年來發(fā)現(xiàn)的大量化石顯示:在中生代時期,恐龍的一支經(jīng)過漫長的演化,最終變成了凌空翱翔的鳥兒……”當(dāng)這篇文章最終呈現(xiàn)在課本上時,徐星的自豪感甚至比取得科研成果時還要強(qiáng)烈。后來,在科普講座上,有許多孩子表示,正是因為學(xué)習(xí)了《飛向藍(lán)天的恐龍》這篇課文,才對恐龍產(chǎn)生了濃厚的興趣。

如今,徐星的科普講座備受歡迎。“我們了解世界,都是從孩童時期就開始的。恐龍化石能夠抓住七八歲孩子的眼球,也可以讓孩子們更多地關(guān)注科學(xué)、了解科學(xué)。”徐星說,“我做科普,并不是希望所有孩子將來都選擇古生物學(xué),而是希望更多孩子關(guān)注自然和科學(xué)。只有全社會形成崇尚科學(xué)的氛圍,我們才能真正培厚科技發(fā)展的黑土地,為科學(xué)研究打下堅實基礎(chǔ)。”

野外科考:不為人知的艱辛與珍寶

科普之外,科研任務(wù)同樣艱巨。徐星認(rèn)為,盡管古生物學(xué)界在過去幾十年間取得了許多突破性發(fā)現(xiàn),但對于他和許多研究人員來說,沒有重大發(fā)現(xiàn)才是他們的日常。

早年開展野外工作時,徐星常帶領(lǐng)科考隊深入前人未曾涉足的區(qū)域?qū)ふ铱铸埢^程充滿了艱辛與不確定性。一支由十多人組成的科考隊,在無人區(qū)一天要行走二三十公里,連續(xù)工作一兩周,結(jié)果卻可能一無所獲。

▲2005年,徐星在新疆五彩灣進(jìn)行野外考古

他有一個跟了他很多年的褪色帆布包,里面整齊地碼放著地質(zhì)錘、放大鏡、加固劑等工具。到達(dá)作業(yè)點后,隊員們便開始重復(fù)相同的動作:俯身敲擊巖層,小心翼翼地剝離,仔細(xì)清掃,然后做好標(biāo)記。這些機(jī)械性的動作,往往一做就是一整天。

徐星印象最深的是2003年在新疆古爾班通古特沙漠的一次經(jīng)歷。那天,他像往常一樣跪在滾燙的沙地上,用地質(zhì)錘輕輕敲擊巖層。突然,一塊特殊的骨骼化石顯露出來。他們立即用石膏固定并用麻袋片將其包裹起來——每包化石足有50公斤重。

就在徐星彎腰準(zhǔn)備搬運時,后腰突然傳來“咔”的一聲悶響,劇痛讓他差點跪倒在地,為了不耽誤前往200公里外進(jìn)行調(diào)查,他忍痛躺在車后座,兩天多才穿越戈壁,到達(dá)下一個目的地。現(xiàn)在,腰疼成了老毛病,他常常要站著工作。然而,徐星卻不以為苦,“經(jīng)年累月地‘走’下來,才有機(jī)會收獲幸運。”

在蒙古國戈壁的考察則更為艱苦。為了節(jié)約用水,科考隊連續(xù)20天不能洗臉?biāo)⒀溃m子因為汗鹽結(jié)晶和沙土板結(jié),硬得能直立在帳篷的角落。隊員們開玩笑說這是“戈壁行為藝術(shù)”。最驚險的是遭遇沙塵暴,轉(zhuǎn)眼間白晝?nèi)缫梗釉以谲嚿砩系穆曇粝穹疟夼谝粯樱麄儾坏貌话衍噰扇Γ阍谲嚴(yán)锏却L(fēng)暴過去。

野外工作的危險遠(yuǎn)不止于此。有一次營地丟失了一只羊,幾天后他們在300米外發(fā)現(xiàn)了它的尸體——腹腔已經(jīng)被掏空了,應(yīng)該是被狼群偷走吃掉的。車輛故障更是家常便飯,徐星至今記得方向盤在顛簸中突然脫落的驚險時刻,還有輪胎被銳石扎穿等意外。

正是這些經(jīng)歷,讓徐星對每一塊化石都格外珍惜。“每當(dāng)手指觸碰到那些沉睡億萬年的骨骼時,所有的艱辛都化作了激勵我繼續(xù)前行的力量。”徐星說。

徐星以閱讀為筆,繪就了多彩的科學(xué)人生畫卷。從對恐龍的懵懂好奇到深入研究,再到投身科普傳播,他始終堅守在科學(xué)的道路上。盡管野外科考充滿艱辛,但他從未退縮,因為他深知,每一塊化石都承載著地球的古老記憶,每一次發(fā)現(xiàn)都可能改寫生命的歷程。

他用行動詮釋著科學(xué)家的責(zé)任與使命,讓更多人得以領(lǐng)略科學(xué)的魅力,為播種科學(xué)夢想、培厚科技發(fā)展的土壤奉獻(xiàn)著自己的力量。

參考資料:

1.中國科協(xié)之聲.徐星:我們可以斬釘截鐵地說,恐龍沒有滅絕!

2.《人民日報》2025.6.19 第6版.意外北票龍,朝陽傳奇龍……60多種新恐龍,由他命名!

3.科普時報.科普閱讀將走向何方?徐星院士深度解讀→

4.《教育家》雜志2025年1月第4期.“恐龍院士”徐星:探尋遠(yuǎn)古奧秘,培育“科學(xué)新星”

5.中國科學(xué)院大學(xué).“恐龍院士”:擁抱大地的感覺非常好

6.《人民政協(xié)報》.“恐龍院士”徐星:探索和講述自然歷史深處的奧秘

來源:北京科協(xié)微信公號

撰文:記者 段大衛(wèi)